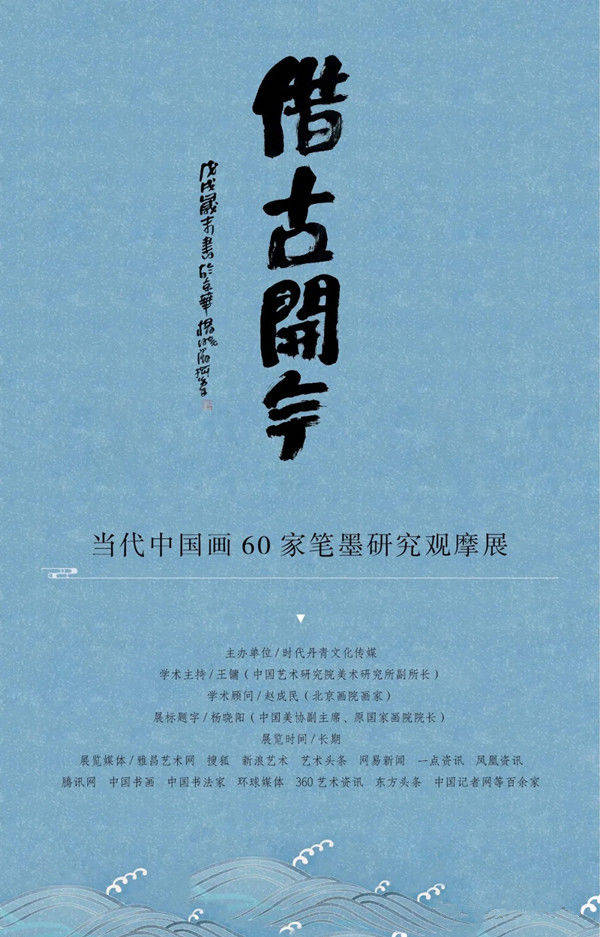

展览前言

纵览20世纪的中国美术史,关于传统与革新、继承与改良的思潮与论战纷起,中国画家不断地找寻国画未来的出路和方向,是镜鉴西方绘画还是继续叩问古老的中国画体系?时至今日,当代画家用作品交出了不同的答卷,当代画坛呈现出了百花齐放百家争鸣的局面。但无论如何有一点毋庸置疑,笔墨作为中国画的独有的表现形式,任何脱离了笔墨体系的作品无法称为中国画。

中国画中的笔墨有相对稳定的法则和规范,这些法则和规范的建立有助于画家进入这个有无比探索空间的艺术世界。但是笔墨系统的法则与规范,决不是要画家墨守成规,而是容许和鼓励他们有所探求和创新,须能“借古以开今”(石涛语)。纵观画史,自开新面而成大家者,必能穷究前贤血战古人,又能参合时代精神在艺术上自我演进。借古开今的出发点则是“开今”而“借古”,意是站在当下,在不断开拓、实验的同时,把历史作为参照、对话、挑战和超越的对象,构成延伸与超越的关系。

本次展览以“借古开今---当代中国画笔墨60家线上学术观摩展”为名,是为了将笔墨作为一个学术课题提出来,邀请当代名家展示他们的艺术风格和个性创造,以期引起学术界的关注,重新研究笔墨风格的意义和它的价值。相信参展的这60位个性笔墨风格鲜明的画家在笔墨上的各自探索成果和他们对这个问题的思考,不仅会对人们有启发和借鉴的作用,而且会把画界对笔墨风格的讨论引向深入。

组织机构

主办单位:时代丹青文化传媒

学术主持:王镛

学术顾问:赵成民

展标题字:杨晓阳

参展画家

丁观加 于文江 于景才 王晓辉 王培东 王天胜 王孟奇 王国强 王鸿雁 尹洁 田文虎 龙万和 叶晖 仲中晓 伊贤彬 朱铁川 汪天亮 汪晶德 张少川 张复兴 张培成 李魁正 李延声 杜大恺 吴桐森 邹士华 杨忠义 杨国彪 杨金星 杨爱群 郑向农 郑旭彬 周伟钊 周智慧 林任菁 荀书娟 赵峰 赵群 赵小石 赵根成 赵贵德 赵绪成 赵金忠 界山雪 南海岩 姚思敏 唐思领 徐忠斌 聂干因 董小明 董继宁 高卉民 阎中柱 萧海春 黄少华 韩书力 童仁生 蔡超 鉴克 管强

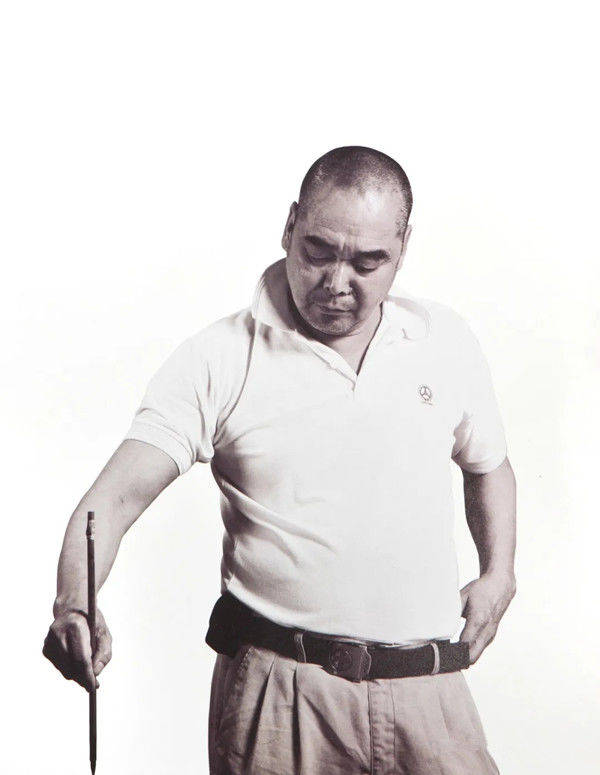

汪天亮

参展画家

汪天亮,1950年11月出生于上海。原中国美协漆画艺委会委员、闽江学院漆艺研究院院长,现为中国美术家协会会员、中国工艺美术学会漆艺专业委员会常务理事、闽江学院美术学院教授、福建省漆艺文化研究会会长、福州美术家学会副主席、福建画院特聘画师、福建省工艺美术大师、北京城市学院艺术系研究生导师、台湾辅仁大学讲座教授、福州大学厦门工艺美术学校名誉教授、中国民间艺术协会漆艺协会主任。

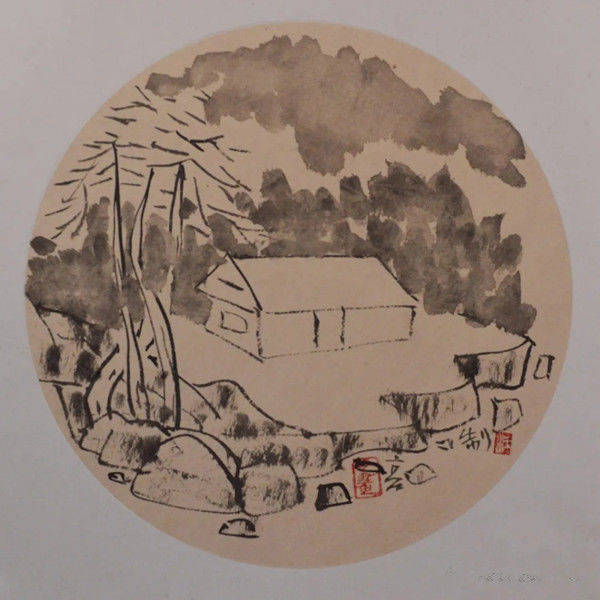

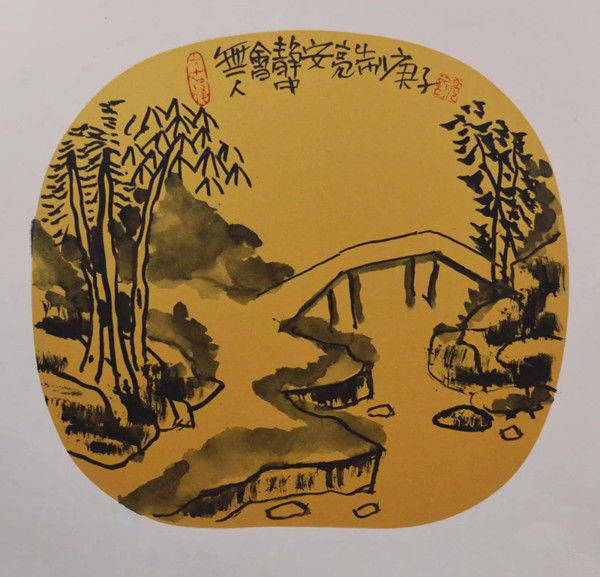

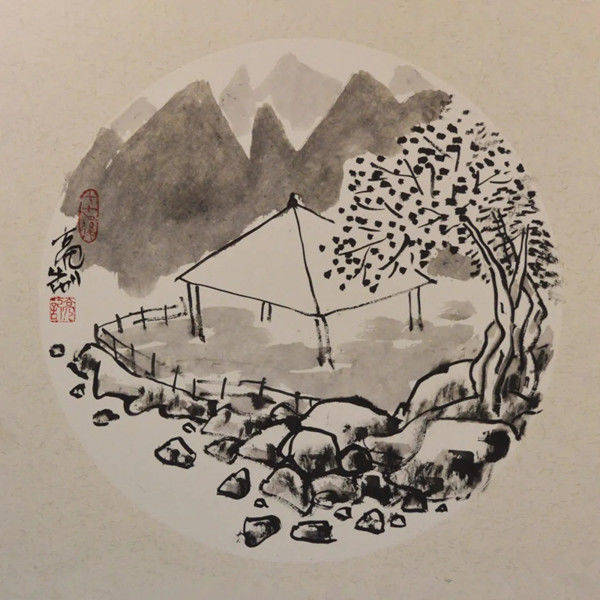

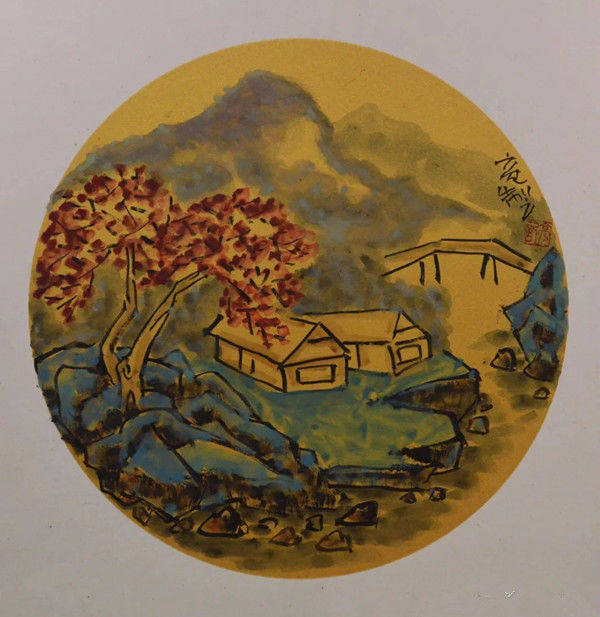

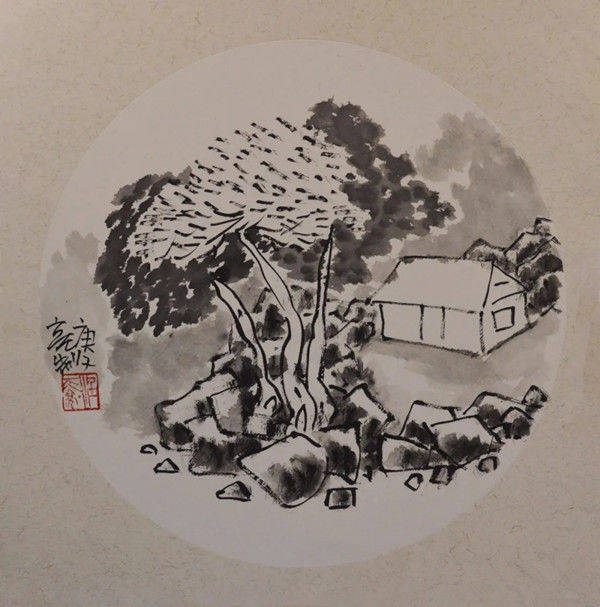

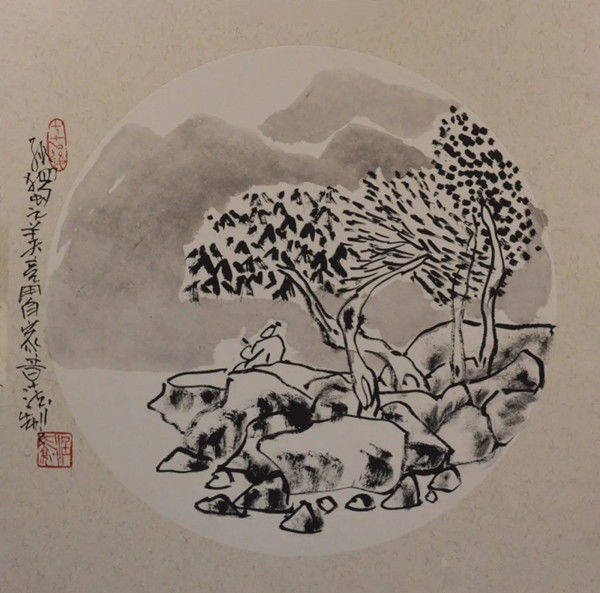

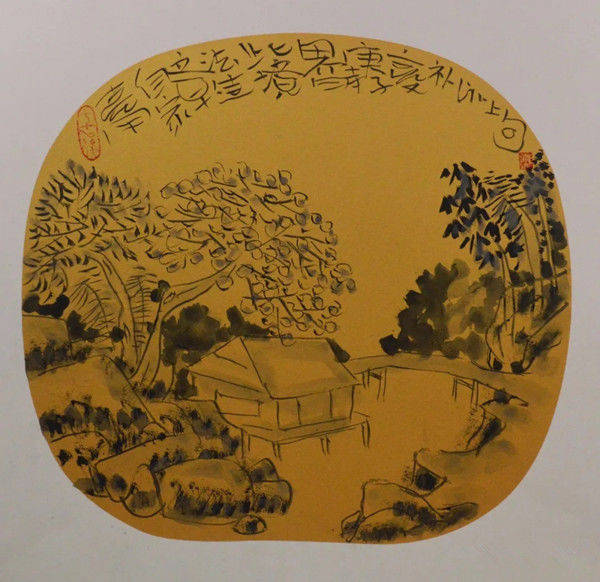

作品欣赏

從書寫出發

——汪天亮的水墨彩墨藝術

文/林公翔

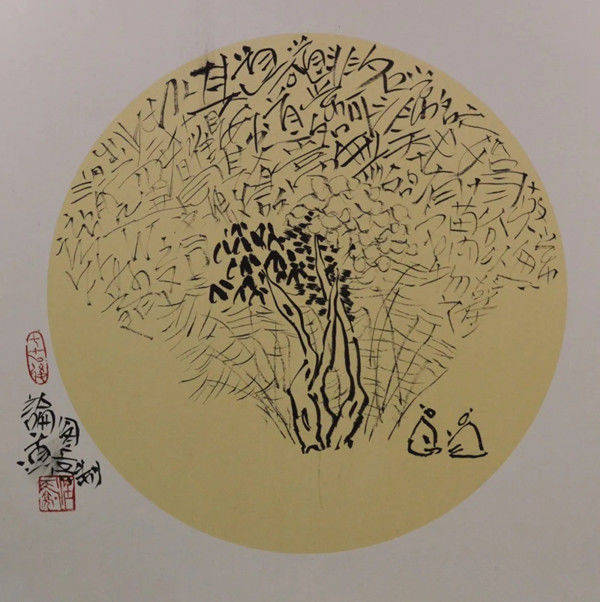

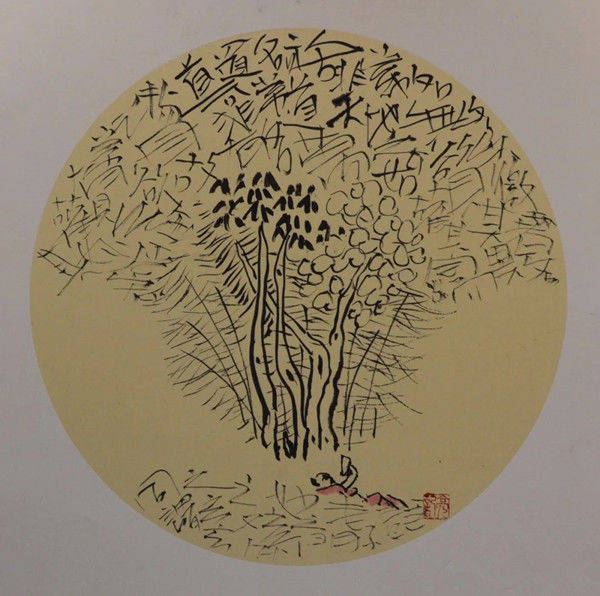

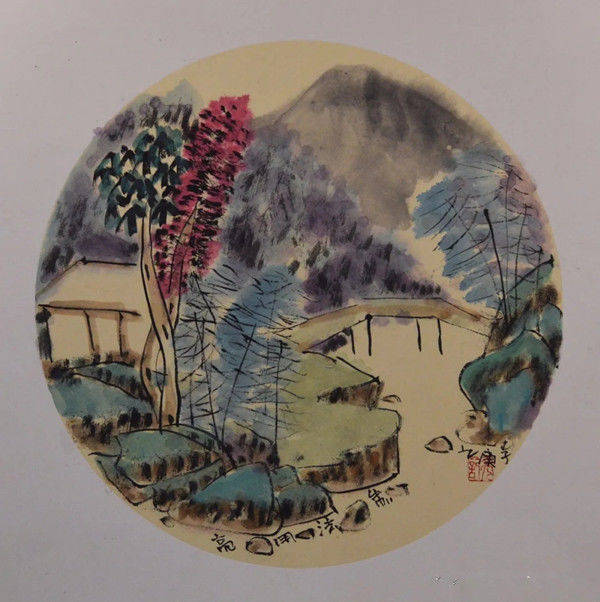

近年來,汪天亮在創作數量可觀的漆藝作品的同時,以忘我的創作態度創作了大量水墨、彩墨作品。這些水墨彩墨作品風格多樣,有潑彩,有水墨,有彩墨,有貼金,有拼貼,有撕紙等。但縱觀汪天亮的水墨、彩墨作品,我們可以發現,它有一個基本縱向的源頭,那就是中國書法——他以駕輕就熟的創作手法將中國書法拆解,而後重新拼接或先拼接,而後拆解,中國書法的各種元素成了他萬變不離其宗的道具,他完全跨越了書法的造型而進入對書法構造的追尋,從而排除了具體形象對表達的局限和干擾;在他的作品中,書法的元素被一而再,再而三地誇大,直接進入了“非形象”和“非造型”的境界。當然,在汪天亮的水墨彩墨作品中,他的“非形象”和“非造型”不是完全拋棄形象和造型,而是將中國書法的內在元素,例如線條,墨韻等拆解成碎片,然後重新進行組裝,憑藉豐富的想像力將具有象徵旨意的想像構築成自足的作品的圖式。中國書法的多樣性和豐富性,使汪天亮找到了他的作品的精神出處,使他的作品精彩紛呈,讓人目不暇接。完全可以說,從書寫出發,汪天亮找到了他自己水墨藝術的硯田之食。

從書寫出發,是汪天亮水墨、彩墨藝術幾經探索之後的最終選擇。在汪天亮看來,新水墨的發展不僅是要做工具、材料上的簡單轉變,重要的是觀念和精神性的傳達,只有在自己的作品中,傳遞了與眾不同的觀念與精神,創造性地賦予水墨以新的文化屬性與表達方式,並最終徹底顛覆傳統水墨,現實主義水墨與抽象水墨的入畫標準、意境構成和筆墨呈現方式,那麼,這種探索才有意義。

豐富的感受力以及隨之而來的移情能力,比常人更加敏銳的想像力,使汪天亮總是可以將自己對外部世界的獨特感受,轉化為對生命永恆的體驗與領悟,並反過來貢獻給這個世界並且以精確、微妙、感人的視覺方式呈現出來。 在汪天亮看來,人們常說的“書畫同源”,是指漢字的產生是從“象形”發物的。《說文解字》有雲:“象形者,畫成其物,隨體潔拙,日月是也”。其實,這“源”,是指藝術創作中最本質的源。遠在還沒有文字的時候,人類早就用繪畫來表現與他們生活有密切關係的事物。中國書法藝術形成晚於繪畫。然書與畫二者是“異形而同品”。也就是說:“字與畫同出於筆,故皆曰寫,寫雖同而功實異也”。

中國書法是“書以言情,書為心畫”;中國繪畫則是“畫以狀物,畫狀物形”。難能可貴的是,汪天亮將二者很好地且不留痕跡地在畫面上組合成一個整體,猶如一個個細胞的分子圖或基因組,它們的生成一方面帶有很大的偶發性和隨意性;另一方面,則帶著生命自發生成的秩序性和有機性。

一般而言,書畫在基本作用上,有兩種美感:一是發於意志,曰氣,代表氣勢的陽剛之美 ; 二是發於情感,曰韻,代表風韻的陰柔之美。書畫所表現的風格,是氣和韻的流露。繪畫既有線條,又有形像和色彩(亦有不著色的)。而書法只有抽象的線條。所以,書法線條的氣、韻表現比繪畫更為強烈。正因為如此,汪天亮才在中國書法的內在元素中找到了契合自己個性的表達方式。他固執地認為,只有在中國書法上,我們才能夠看到中國人藝術心靈的極致。因為他看到,中國書法的美在動、在不靜,由於它表達了一種動態的美,因此是千變萬化,不可勝數的。即便是迅捷穩重的一筆,但也是抑揚頓挫的,因為它是速度和力量的象徵。

從書寫出發,是汪天亮水墨彩墨藝術力圖與自己的心靈實現默契的轉換方式。在汪天亮的作品中,既有龍飛鳳舞的線條,也有個性強烈的墨塊;既有濃淡各異的彩墨,也有異彩紛呈的貼金貼銀,他的實驗是多方面的。由於他的前衛和大膽,他的作品與傳統水墨畫拉開很大的距離。在我看來,他的所有水墨和彩墨實驗,都是自設或被設地圍繞著同一個中心——為傳統水墨或彩墨尋求當代語境下的生存發展方式。也正是因為如此,汪天亮的那些或斑駁、或迷離、或喧囂、或安靜、或充滿肌理、或跳躍節奏、或如鐵鑄銅蝕、或如清風細雨的不同畫面,顯然不再停留於“筆墨”“意境”“格調”等的傳統陳述方式,而更多地轉向了“形式構成”“視象感”“水墨性”等等築基於現代闡釋學經驗的話語系統,形式與意蘊的微妙表現,由此呈現出明顯的當代藝術特徵。

在我看來,汪天亮作品最為明顯的特徵,不是努力撫慰我們的心靈,而是竭力刺激我們的感官,由於這一原因,他對中國書法的研究,實際上已經明顯地顯露出他對自然界韻律所進行的研究。南齊的謝赫在《古畫品錄》中提出的繪畫六法 : 氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫。除應物象形、尤其隨類賦彩離書法較遠外,其餘者都是書法創作的法則。清劉熙載說 :“畫山者必有主峰,為諸峰所拱向 ; 作字者必有主筆,為余筆所拱向。主筆有差,則餘筆皆敗,故善書者必爭此筆”。這是以畫理來喻書理。其實,一切藝術的本源問題都是韻律問題。掌握了韻律內在的法則,藝術便會打開“天眼”。所以,要弄懂中國的藝術,必須從韻律入手。如同西方藝術總是到女性人體那裡尋求最理想、最完美的韻律,把女性當作靈感的來源。而中國的藝術家則通常滿足于高興地賞玩一隻蜻蜓、一隻青蛙或一塊嶙峋的怪石。由此看來,西方藝術的精神較為耽於聲色,較為熱情,較為充滿藝術家的自我;而中國藝術的精神則較為高雅,較為含蓄,較為和諧于自然。汪天亮則反其道而行之,他對韻律理想的崇拜首先是對中國書法的崇拜。

在汪天亮的水墨彩墨作品中,我們可以看到,他的作品在藝術語言、觀念選擇與呈現方式上的跨度很大,其本身甚至已經足以構成一種充滿了膨脹感的自足性,藝術趣味上的多元性表現得極為明顯。在汪天亮的水墨彩墨作品中,我們可以看到,他的作品雜揉了波普,圖像,卡通,書寫性繪畫語言等特徵得視覺特質,因而更有包容性,更有立體感,也更有可讀性。

我一直以為,汪天亮的作品是某種意義上的個人史。他總是喜歡在自己的作品上寫下“亮用自家章法”等字眼來顯示他的作品的與眾不同,這種自信實際上顯示了一種文化姿態。在我看來,書法代表了韻律和構造最為抽象的原則,它與繪畫的關係,恰如純數學與工程學或天文學的關係。欣賞中國書法,是全然不顧其字面含義的,人們僅僅欣賞它的線條和構造。在這絕對自由的天地裡,各種各樣的韻律都得到了嘗試,各種各樣的結構都得到了探索。正是中國的毛筆使每一種韻律的表達成為可能。而中國字,儘管在理論上是方方正正的,實際上卻是由最為奇特的筆劃構成的,這就使得書法家不得不去設法解決那些千變萬化的結構問題。